OSHOの健康状態はもともとよくなくて、アメリカに渡ったのも腰痛の問題からでしたし、ぜんそくや匂いのアレルギーもあり、糖尿病を抑えるための特別な食事のコントロールまでしていました。

拘置所のような劣悪な環境に置かれることそのものが、OSHOの健康状態に殺人的な影響をもたらします。

保釈の手続きがなされたのですが、その裁判手続きもはじめから嘘の話でした。

アメリカの司法当局には最初からそのつもりはなかったのです。

OSHOは亡くなる2、3日前に主治医にこう言いました。

「こうしたすべてのことが始ったのは、連邦裁判所つき拘置所だった」

シュンニョは書いています。

「牢のなかで一昼夜過ごしたあと、保釈の審理のために法廷に向かわされました。

おきまりの手続きだから20分ほどで終るだろうという話でした。

法廷に行くだけなのに、足に鉄のおもりをつけられました。

手錠は腰のところで鎖につながれ、それが私たちを数珠つなぎにしていました。

ふたりの男がOSHOの監房に入っていくのを私は格子ごしに見ていました。

ふたりはOSHOを手荒く扱いました。

こづいて壁に向かって立たせたうえ、片方の男がOSHOの足を蹴り、両足を開かせていました。

生まれたばかりの赤ん坊が同じような仕打ちをされるのを見ても、これほどまでの嫌悪感をおぼえなかったでしょう。

OSHOはひとかけらの抵抗も示しませんでした。

彼にとっては一輪の花を摘むことでさえ暴力です。

彼のもろさと柔軟さは畏敬の念を起こさせるものがありました。

私はその男を見ました。今でも顔を覚えています。

強烈な怒りを感じながらも、私には何もできません。

それからその男を見かけるたびに、頭をにらみつけ「粉々になれ」と念じるだけでした。

保釈の話ははじめから嘘でした。

バーバラ・ドレニーというあまり美しくない女性裁判官は、法廷での審理のあいだ、ろくにOSHOを見ませんでした。

その形式的な「審理」のとちゅうで、私たちの弁護士のビル•デールはつぎのように言いました。

「裁判官、あなたはすでに結論を用意されていられるようです。

私たちはもう帰った方がいいのではないでしょうか」

• • •

拘置所でもう一晩すごせば、OSHOの健康状態は危険なまでに悪化するかもしれません。

それを思うと、私たちはぞっとしました。

それまで何年ものあいだ、OSHOは糖尿病の悪化を押さえるため、特別な食事をしてきました。

決まった時間に薬を飲む必要もありました。

日課も厳格に決められていて、かならず守られていました。

適切な時間に適切な食事をしていないと健康を害するおそれがあったのです。

そのうえ彼は匂いに敏感でした。

どんな匂いでも、ぜんそくやアレルギー反応のきっかけになってしまいます。

私たちは長年それに気をつけていました。

新しいカーテンやだれかの香水でさえ、ぜんそくの発作を誘発する危険があったのです。

椎間板の損傷とずれによる腰痛の問題もありました。

それはけっして完治しませんでした。

OSHOを看護施設に収容して欲しいという要求が出されました。

「裁判官‥‥‥」OSHOは言いました。

「簡単な質問をさせてほしい」

裁判官はOSHOを制止して、いかにも傲慢そうな声で「弁護士を介しなさい」と命じました。

OSHOは黙りませんでした。

「裁判官、一晩中鉄のベンチに寝かされて、からだの調子を悪くした。

何度となく頼んだのに枕さえもらえなかった」

「枕などないのでしょう」 ドラウニー裁判官は答えました。

「鉄のベンチで眠れというのかね。あんなベンチでは眠れない」

OSHOはさらに言いました。

「出された食事のなかで私に食べられるものはなにもない」

拘置所で支給した服ではアレルギー症状が出る恐れがあるので、せめてOSHOが自分の服を着られるようにしてほしいという要求もだされました。

「保安上の理由から許可できません」裁判官が答えました。

審理は翌日に持ち越されることになり、拘置先はメクレンブルク群拘置所に変わりました。

連邦裁判所つき拘置所から出られただけましでした。

OSHOは亡くなる2,3日前に、主治医にこう言いました。

「こうしたすべてのことが始ったのは、連邦裁判所つき拘置所だった」

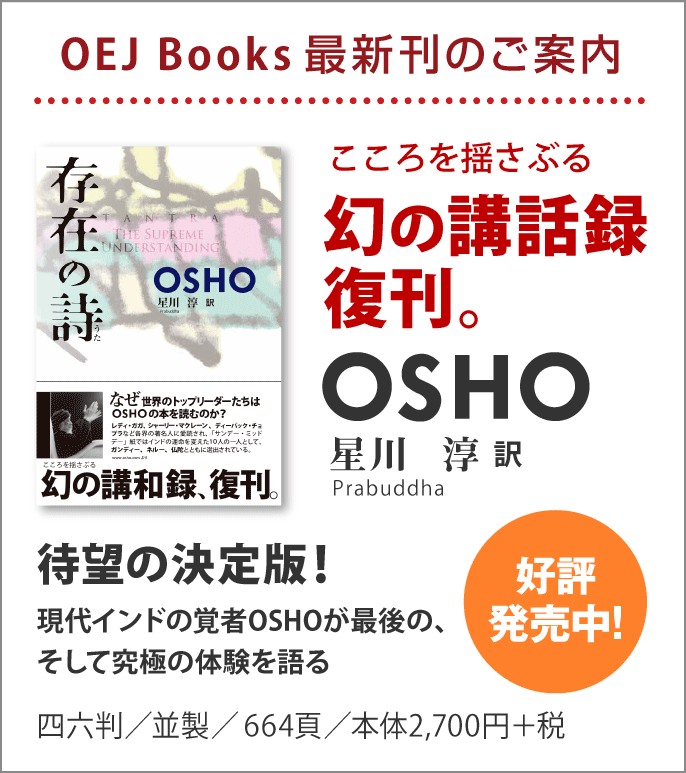

「和尚と過ごしたダイアモンドの日々」

(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)