シュンニョがマスターとともに日々を過ごすのは、ダイヤモンドのように輝けるときもありますが、ダイヤモンドがハード(硬い)のように、同じようにハード(苛酷)なときもありました。

人それぞれの無意識のなかにある条件づけというのは、自分だけではなかなか気づけないものです。

しかし「気づく」ことが瞑想のエッセンスでもあるので、その無意識に「気づいて」いくことは容易なことではなく、ある意味で苛酷です。

それは身に染みついていることでもあるで、自分の皮膚となり、同一化していて、自分そのものになってしまっています。

それに気づいて、はがすことは辛い、ハードなことにもなり得ます。しかも「女性」としての条件づけというのは(男性の条件づけについても同じですが)、単に個人の人生で蓄積された無意識だけではなく、両親や祖父母や、これまでの社会から受け継いでいる無意識に蓄積されてきていることでもあるので、「無意識」よりもさらに深い、ユングのいうところの「集合的無意識」的な部分だともいえます。

マスターといるということは、そういう無意識や集合無意識にある条件づけについても、気づかされるというワークになったりします。

しかも、これはシュンニョにかぎらず、すべての女性の無意識にも働きかけるワークでもありました。

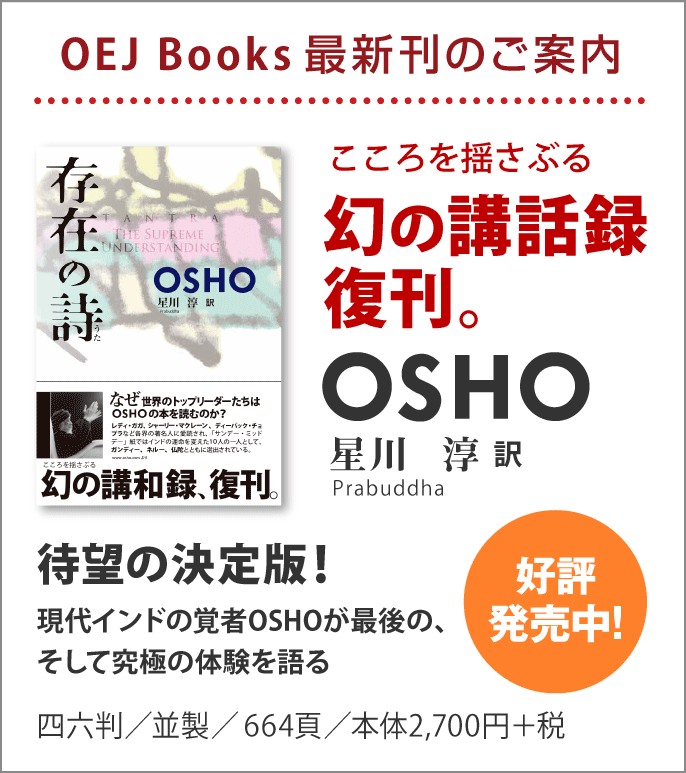

その時期、アナンドやシュンニョやマニーシャなど、これまでラオツーハウスでOSHOの秘書的な仕事をしていた人たちが、全員ラオツーハウスから追い出されるという事件がありました。

そのときの自分の内面のプロセスについても、シュンニョは本書の別の箇所に書いています。そのときは、シュンニョはラオツーハウスを出て、移るように用意された別の部屋に着いて、しばらくすると「また戻ってきてもいい」というメッセージを受け取ったと書いています。

そして、これらの一連の講話のあと、「ウーマンズリバレーション」(女性の解放)というグループ(ワークショッップ)が誕生しました。

OSHOの秘書をしていたハーシャが、そのグループをリードすることになりました。と同時に、「マンズリバレーション」(男性解放)というグループも開催されることにもなりました。

そのようにして、OSHOの瞑想コミューンでは、OSHOの講話をただ聴くだけではなく、それの講話やヴィジョンを実際に体験し、気づき、人生のなかで生きていくための機会が提供されていました。

シュンニョは語ります。

『ダイアモンドは、世界でもっとも堅固(ハード)な物質です。

そして私は、OSHOのもとで、私にとってもっとも苛酷(ハード)な日々をすごしました。

それは彼が、私の無意識の条件づけ、女性としての条件づけを叩いたときのことです。

幾世紀もの過去を背負った条件づけです。

それはとても根深い条件づけで、自分をそれから切り離し「それは私ではない」と理解するのは困難なことでした。「幾世紀もの過去を背負った条件付け」という言葉で私が言いたいのは、こういうことです。

私の女性としての条件づけは、私の母親から引き継がれたものです。私の母親の条件づけは、祖母から引き継がれたもので、祖母の条件づけは、彼女の母親から引き継がれたものです。条件づけは際限なく積み重なったものなのです。私たちのマインドは新しいものではありません。

すぐには納得できないかもしれませんが、これについて考えてみることができるでしょう。

私たちのマインドは、世代から世代へと引き継がれた思考のパターンの寄せ集めなのです。

OSHOは女性が個人として成長し、奴隷状態から解放されるための、たくさんの機会を用意しました。そのような機会を、これほどふんだんに女性に与えた人は、ほかにはいません。

何年にもわたり、OSHOは講話のなかで女性をほめ讃えていました。

今回の生では誤った性に生まれてしまったと、男性のサニヤシンたちが残念がるのを聞いたこともあります。

OSHOのそうした講話を聞くのは、私にとって快いものでした。ところが、1998年の前半、OSHOはそれまでとは異なる角度から、女性に着目するようになりました。

OSHOが慈悲深くも、私たちにそのような働きかけをしたのは、私たち女性がそれを必要としていたからだと思います。

女性としての条件づけは、男性としての条件づけよりも、打ち破りがたいものです。

私たち女性は、自分が奴隷として扱われるのを許してきたし、いまでもなお、深いところでは心理的に奴隷のままだからです。

マニーシャが「特別な待遇を受けている弟子」について質問したことがあります。それにOSHOはこう答えました。

「……それは質問ではない、マニーシャ。

『ラオツー(OSHOの住まい)に部屋をもらって、毎日マスターと私的なおしゃべりをする』ことを、あなたは『特別な待遇』と呼んでいるのだが。自分がなにを尋ねているのかに気づいたら、自分の嫉妬が見えないだろうか。自分のなかにいる『女』というものが見えないだろうか」

誰かと個人的に会うことはあっても、それは仕事のためだけだと彼はつづけて言いました。

コミューンの誰もが同じ仕事をするわけにはいきません。

OSHOに食事を用意する人も必要だし、書記をする人も、秘書をする人も必要です。

アナンドにはアナンドのしている仕事が適していて、マニーシャには マニーシャのしている仕事が適している、OSHOはそれがどうしてかを説明しました。彼はさらに次のように言いました。

『最初のコミューンは、女性の嫉妬のために崩壊した。女たちはいつも喧嘩していた。2番目のコミューンも、女性の嫉妬のために崩壊した。そして、これは3番目の、そして最後のコミューンだ。

私はもう疲れてきたからだ。仏陀が20年間にわたリ、コミューンに女性を許さなかったというのは、ひょっとしたら正しいことだったのかもしれないと、ふと思うことがある。

私は仏陀に同意しないし、私は男性と女性とに、光明に向けての平等の機会を与えた世界最初の人間なのだが。それでも私は、二度痛いめにあっている。二度とも女性の嫉妬のためだった 。それでも私は、がんこな人間だ。ふたつのコミューンが崩壊し、莫大な努力がむだになったのに、それでも3番目のコミューンをはじめた。

そして、これまでとまったく同じように、女性にコミューンを運営させている。このコミューンの女性には、女性としてふるまってほしくない。それなのにつまらない嫉妬が……』

……

人の睡眠時間が8時間だとすると、そのうち6時間は夢見をともなう睡眠だと、OSHOが言うのを聞いたことがあります。

私は自分の無意識が、ひどいがらくたでいっぱいなのに気づき、がくぜんとしました。

それまでは、 一日一日、一月一月が、なにごともなく過ぎ去り、生はたやすく、すべてはうまくいっているように思えていました。

それなのに、私は突然、夜のあいだに自分になにが起きているのかに気づき、そして自分のマインドが完全に狂っているのを知らされたのです。

人はふだん、自分の見ているすべての夢に気づいているわけではありません。

ですが、夢のさなかでひっきりなしに目を覚まされていたら、人はその夢に気づくようになり、そしてそれらはみな、無意識が重荷を落とすときに放出する、とんでもないがらくただということを知るのです。

こうした夢見の過程が妨害されたことで、私は少しばかり過敏になりはじめていました。少なくとも、とげとげしくなったのはたしかです。

いま思いだしてみると、自分がどうして、あんなささいなことで怒ったのかわかりません。ですがOSHOは、私たちのどの「ボタン」を、どんなタイミングで押せばいいかを知りつくしているのです。

悲しいことに、OSHOが私にしていることを、私は理解していませんでした。

いま思いだすと、どうして理解できなかったのか不思議です。自分のエゴ、自分のマインドと、その働きがあれほど赤裸々になっていたのに、どうして私には自分のマインドが見透かせなかったのでしょう。

私は怒り、泣き、取り乱しました。そしてOSHOに、どうして私をどなりつけるのですかと尋ねました。

彼はつぎのようなことを言いました。

『私はあなたに、静かに座り、自分と周囲のできごとに対して観照者になりなさいと言ってきた。だが、あなたには、それだけでは充分ではなかった。

静かに座るだけでは充分ではなかった。私はあなたをどなりつけているのではなく、あなたの無意識をどなりつけている。条件づけとマインドとが、あなたを支配しているのが見えないのかね?

あなたはアナンドと自分を比べている。彼女があなたよりよい地位を与えられていると考えている。アナンドは彼女の仕事をしているだけだ。あなたはあなたの仕事をすればいい。それなのに、あなたの条件づけは 『彼女のほうがもっといろいろなものを得ている』などと言う』

そして彼は 「見えないのかね?」と言いました。彼はさらに次のようなことも言いました。

「仏陀が女性に弟子になることを許さなかったのも、同じ理由によるものだ。女性は商品ととして扱われてきた。そして女性もそれを支えていた。

女性は自分が必要とされることを求めていて、もしも自分が必要とされなくなったら、別の女性が自分のかわりに使われることになり、自分は役立たずになってしまうと考える。

必要とされることを求めるというのは、あまりに大きく、あまりに根深い条件づけだから、独力でそれに気づくのは不可能だ。誰かがあなたにそれを見せる必要がある。他人にあれこれ求めるというのは、自尊心に欠けているということだ。

それは屈辱的だ。ひとりで立ちなさい。みずからに充足するようになりなさい」

こうした会話があったのは、OSHOが夕食を済ませた直後でした。アナンドと私は床に座り、OSHOは 食卓に座っていました。

彼はとても疲れているのがわかりました。彼はなんという望みのない、不毛な仕事をしているのでしょう。彼は私を目覚めさせようとしているのに、私は彼に腹を立てていたのです。

私は彼を見つめました。こころなしか、疲れで肩がまるくなっているようです。私を助けようとすることで、彼が得るものなどあるのでしょうか。なにもありません──彼の姿はとても古めかしく見えました。達成不可能な使命を帯びた古代の予言者のようです。彼の慈悲は無限です。彼の忍耐と愛は空のように広大です。

私は泣きながら、彼の足に触れました。

「和尚と過ごしたダイアモンドの日々」

(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)