「死をお祝いする」というのは、最初はなかなか難しいことです。

死を忌み嫌い、できれば死にたくないと思う一般の世間の常識に反することでもあるし、その体験がないと、「死をお祝いする」ってどういうことなのかイメージさえできないのではないかと思います。

しかし一度その体験をすると、自分が死んだときには、お葬式はお祭りのようにお祝いして欲しい、とさえ思ってしまいます。

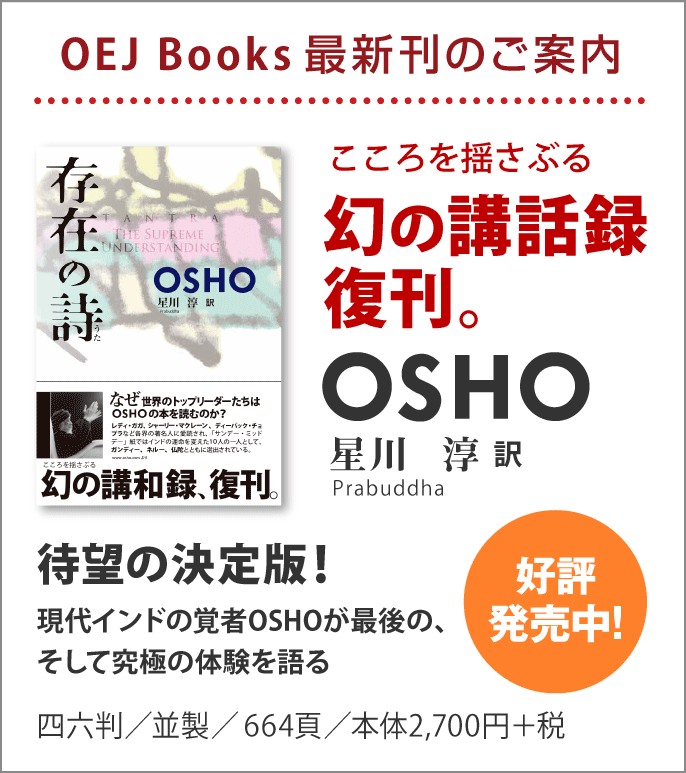

Oshoという人はまったく世間の常識に合わない、というか、むしろ常識をひっくり返すようなことを言ったり行動したりする人ですが、この「死をお祝いする」というのもそのひとつです。

かつまた、私に最もインパクトを与えた体験でもありました。

私が一度死にかけて入院した時の体験からしても、生と死というのはほんとに紙一重です。

今生きているとは思っていても、それは薄氷を踏みながら生の世界を生きているだけの話で、死の世界とは隣り合わせに生きているというイメージがあります。

だから生だけを論じるのは片手落ちで、生死というのはひとつのものだと思われます。

ソギャル・リンポチェというチベット僧の書いた「チベットの生と死の書」という本には、4つのバルドということが書かれてあります。

有名な「チベットの死者の書」に書かれてあるバルドは、いわゆる日本でいう中有という死後の49日のことで、肉体の死から中有に至るのをガイドする方法です。

この「チベットの生と死の書」によれば、生と死には実際には4つのバルドがあり、このいわゆる生きている世界は4分の1のバルドの世界でしかないのです。

この肉体という物質的な世界のみにこだわれば、肉体の死はすべての終わりです。

意識という世界から見れば、肉体の死は実はほんとうの死ではなく、その肉体の死を超えた世界が広がっています。

「死について 41の答え」の本には、そのことについても書かれてあります。

そのような意識に至る瞑想法についても書かれてありますが、その視点から眺めれば、死を肉体を超えていくひとつの瞑想の機会とすることもできます。

臨死体験についての本が最近多く出版されていますが、その体験者の多くが語るところによれば、肉体の死は終わりではなく、さらにすばらしい世界が待っているかのようです。

そういう体験者のなかには、死についての恐怖もなくなったと語っている人たちもいます。

生まれる前の記憶がなく、死んだ後の体験もなく、ただ肉体にいるだけの記憶と体験しかないと、この肉体が自分だと同一視してしまっているので、死を受け入れることは難しいことだし、受け入れがたいものです。

しかし、死は誰も避けて通ることのできないということも現実です。

だったら今のうちに死に直面することで、この生をどのように生きるのかを考えておくことは大切なことではないでしょうか。

Oshoは語ります。

「私たちは死をも祝う

なぜなら私にとって

死とは生の終わりではなく

生の頂点だからだ」

「誰かが死んだとき

あなたのよく知っているひと

愛するひと、一緒に生きたひと

あなたの存在の一部となった

ひとが死んだとき

そんなときはいつも

あなたの中の何かも死ぬ」

「生は生を知るために生きるべきだ

それは生きるためにあなたに与えられている

それは自然からのあなたへの贈り物だ

それは懲罰ではない

それは存在からの純粋な贈り物だ

そのなかで祝いなさい

そしてあなたの生のキャンドルを両端から同時に燃やしなさい

できるだけ強烈に生きなさい

そうすればその生の味わいそのものが

なぜ死は恐れるものでないかを

あなたに教えてくれるだろう

死は祝うものだ なぜなら死は存在しないからだ」

では、Oshoのところでは、その死をどのようにお祝いしているのかの映像がこれです。

今日はここまでとします。

えたに