アメリカのコミューンからシーラが飛び立って、独裁政権はなくなりました。

シーラが去って、さらなる災難がコミューンとOSHOにふりかかってきました。

なんと驚いたことに、シーラは殺人未遂、盗聴をはじめとするさまざまな犯罪を犯していたことが明るみに出てきたのです。

OSHOはただちにFBIとCIAによる調査を認めました。

彼らはコミューンのなかのおもだった建物に入り、みんなを取り調べました。

しかし不思議なことに彼らはOSHOとは面会しようとしなかったのです。

面会の約束はあっても彼らからキャンセルしたりしていたのです。

彼らの狙いはOSHOを国外追放にすることでした。

なぜならシーラがいなくなってもコミューンは安泰ですが、OSHOがいなくなれば、そのOSHOを慕って集まった人々は去り、コミューンは存続し得なくなります。

コミューンをつぶすには、OSHOを国外追放することだと、アメリカ政府は狙いを定めていたのです。

シュンニョは書いています。

「ラジニースプーラム(アメリカのコミューンの名前)の解体から数ヶ月後の記者会見で、

アメリカの司法長官、チャールズ • ターナーは、

「なぜOSHOはなんの罪にも問われなかったのか」と尋ねられました。

チャールズ • ターナーはそれに答え、

「OSHOが罪を犯したという証拠はなにもなかった。

政府の狙いはコミューンを破壊することにあった」と述べました。

彼らが破壊した私たちのコミューンはこんなところでした──

人々は1日に12時間から14時間も働いていましたが、みんなは昼食時にはともに祝い、夜にはディスコで踊っていました。

それはなんという踊りだったでしょう。

ディスコにはワイルドなエネルギーが充満していました。

他人を見て、他人に見られるために人々が集まるような、私の知っている他のディスコとはまったく違いました。

ラジニースプーラムの雰囲気は生き生きとして陽気なものでした。

たとえば‥‥‥バスです。

ラジニースプーラムでバスに乗るたび、他のところでバスに乗るのと比べずにはいられませんでした。

たとえばロンドンのバスです──

陽気な顔をした乗客たち、運行の遅れや運賃のことで車掌と口論する人、運転手に罵声を浴びせる人、押したり、肘で突いたりして自分の場所を確保しようとする人、女性の胸をわしづかみにする変質者。

ラジニースプーラムでは、いつも最高の気分でバスを降りました。

まず第一に、運転手も車掌もいかにも楽しそうです。

音楽を流してみんなを迎え、乗り込んできた人のひとりひとりに挨拶していました。

乗客たちもよく笑い、楽しそうです。

バスのなかというのは、長く目にしていなかった人たちに出会える場所でもありました。

飛行機での旅も自分の居間でくつろいでいるようでした。

快適なものはすべてそろっていて、機内で働く友人たちがスナックや飲物をもってきてくれます。

私たちの町についていつも感じていたことなのですが、私たちはまるで、消防隊員やトラック運転手、農夫や店員になって遊んでいる子供みたいでした。

私たちは自分のしていることに真摯であり、こころからの熱意があったのですが、それでもそれが深刻味を帯びたり、あまりにも「大人びた」ものになることはありませんでした。

私たちがいっしょに食事をした巨大なカフェテリアには、とほうもない活気とにぎやかさがありました。

食事はおいしく、みんな体重が増えました。

シーラの独裁政権のもとにあったにもかかわらず、サニヤシンがいっしょに働いたり、食べたり、踊ったりしていると、エネルギーはひじょうに高まりました。

‥‥‥

シーラがコミューンを離れたあと、一部の人たちは馬鹿らしい気分になったと思います。

自分たちはまんまと利用されたと感じたと思います。

「馬鹿らしい」というのは、あれだけたくさんのことが目の前で起こっていたのに、それに「待った」をかけるだけの勇気(もしくは少なくもと気づき)を持った人が、ひとりもいなかったからです。

「まんまと利用された」というのは、みんながあれだけ懸命に働いて実現させようとしていた夢を破壊されたからです。

否定的なことだけを記憶にとどめ、かつて彼らの顔を輝かせていた喜びの瞬間のことは色あせた夢としてしか憶えていないサニヤシンもいます。

ですが、砂漠にオアシスを建設するために貢献するのは、だれにとっても楽しいものでした。

それはだれにも否定できません。そうでなかったら私たちは、なんのためにそこにいたのでしょう。

もちろん、シーラにお金を持ち逃げされた人たちもいました。

寄付金のなかから少なくとも4千万ドルが盗まれ、スイスの銀行口座に移されていたのです。

たしかに私たちは盲目的に行動していました。

それでもなお、こういったすべてのことを体験し、見つめたあとで、より鋭敏になった気づきをもって、ふたたびすべてをやりなおすチャンスを与えられたというのは、なんとすばらしいことでしょう。

私たちはその短い年月のうちに、いくつもの人生を生きたかのようでした。

シーラが去った次の月、OSHOは1日に3回(合計およそ7時間から8時間)、弟子たちや報道陣に向けて話をしていました。

なまけ者を自称するOSHOにしては、とほうもない量の「ワーク」でした。

彼は見るからに疲れているようでした」

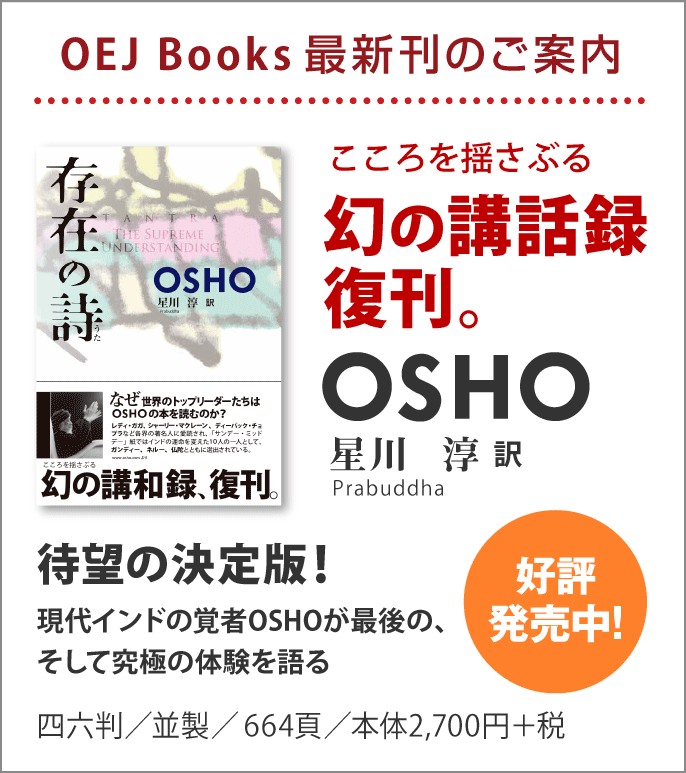

「和尚と過ごしたダイアモンドの日々」

(本書は絶版になっています。 お問い合わせはinfo@oejbooks.comまで)