Oshoの講話は、私が彼の講話を聞いていた1985年から1990年にかけてに関して言うと、一時期毎日朝夕2時間にわたって語られることがありましたが、通常は1日に1回、朝か夜に2時間語られていました。

その講話のときには、Oshoは原稿を見ることもなく、どこからもなくやってくる言葉を語るかのようでした

Oshoが原稿を読むのは、質問者からの質問を読むときと、講話の最後のジョークを読むときだけ。

それ以外は、どこからあのような言葉が泉のごとくとめどもなくやってくるのか、不思議に思いながら、その話に耳を傾けていました。

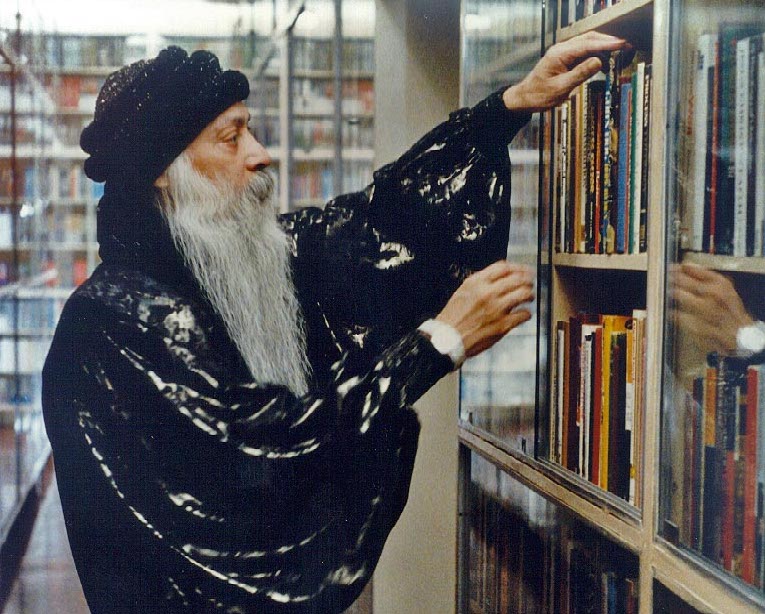

そのOshoから湧き出てくる膨大な言葉の秘密の一端は、彼の図書館にもありました。

彼は常人を超えた読書家でもありました。

彼の滞在していたアシュラムには、15万冊を超えるとも言われる蔵書が、ガラス張りの棚に収められた彼の図書館がありましたた。

図書室には収まりきらずに、家の廊下の両側の壁一面に天井にまでぎっしりと大切に収められていました。

Oshoは、そのような本からも古今東西のあらゆる知識を得ていたのです。

しかも彼が悟りを得てからは、自分のために読むというよりも、人々を助けるために、人々が何をどのように考え、悩んでいるかということを知るために読んでいたようです。

その図書館には、Oshoの学生時代にヒンディ語で書かれたノートまで保管されていたのを見たときは感動でした。

大学教授時代に、1ヶ月の給料をすべてはたいて稀少本を買って読んだときの思い出話を、彼が話すのを聞いたこともあります。

Oshoはこよなく本を愛する人でもあったのです。

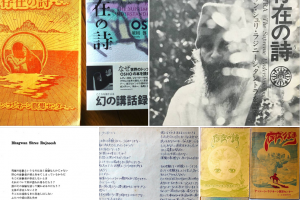

私はOshoが読んだ本の中に描かれた絵を、シルクスクリーン版画にする企画をしていたので、その空調がきいたOshoの図書館に入って、Oshoの本を毎日何冊も見る機会がありました。

Oshoが読んだ本の最後のページに書かれているOshoの署名や絵を見ながら、シルクスクリーンにする絵を選ぶのです。

ただ単に署名だけがなされている本もありますが、多くの本にはそのサインに色彩が施されていたり、さらには抽象画のような絵が描かれてあるのです。

それらの絵の中から、シルクスクリーン版画にするための絵を選ぶのですが、18度の室温に調整された、物音ひとつしない静寂さの中で、彼が読んだ本とともに過ごすのは至福のひとときでした。

彼の講話で語られる言葉は、その静寂の中から降りてくるかのようでした。

Oshoによれば、彼が語るのは、私たちに知識を与えるためではなく、私たちがこれまで学んできたことをすべて落とすためだということでした。

ラーニング(学ぶ)ではなく、アン・ラーニング(学んできたことを落とす)のためだというのです。

私たちの知識でいっぱいになったマインドを落とすために、あれだけの膨大な言葉を語ったのです。

道元が、只管打坐、不立文字を唱えながら、正法眼蔵のような膨大な書物を残したのに似ています。言葉を使い、思考を持ってしまった人間の宿命なのかもしれません。

その思考を持ったがために悩みを持ってしまった人たちを救うには、言葉を使うしかないのでしょう。

彼が弟子に向けて講話を始めた初期の頃、1974年から1980年にかけてのオールドプーナの頃の講話とプーナ2の1986年から90年にかけての後期の講話とは、語る口調が異なっているのがわかります。

初期の頃の彼の講話は、たたみかけるようなリズムで、論理的にわかりやすく語られています。

そのOshoの話を聞いているうちに、彼の言葉の魔力にマインドは説得されてしまうのです。

何が説得されるのかというと、マインドを落とすことでしか本当のことは得られないのだということが説得されるのです。

Oshoの言葉を聞いているうちに、ハムレットのようにマインドは追いつめられます。

生きるべきか死ぬべきか、To be or not to be, マインドは窮地に立たされます。

禅でもそうなのですが、無心(ノーマインド)にならない限り、本当のことを得られない、瞑想することでしか、本当に生きること、生の神秘が手に入らない、と語られるわけなので、

百尺竿頭を一歩歩むしか仕方がないところまでマインドが追いつめられてしまいます。

そうしてマインドの明け渡しが起こります。

そのマインドの降参、明け渡しのひとつが、サニヤス(Oshoの弟子になること)だったりもします。

後期になると、Oshoの講話は、主にサニヤシンの人たちに語られていたように思われます。つまりOshoの言葉に耳を傾ける準備ができた人たちに語られている感じがあります。

すでにマインドを手放す準備ができている人たち、そのような理解のある人たちに向けた話されているせいか、論理的にマインドが理解できるように話すというよりも、ダイレクトに真実が語られているような感じがあります。

しかし後期になると、彼の話し方は非常にゆっくりとした語り口調になり、言葉と言葉とのギャップが長くなり、時として次に話す言葉を待つ瞬間は、永遠に感じることさえありました。

Oshoが講話を語る場にいることは、彼の講話を聞くためというよりも、ただ彼とともに坐ることを楽しむためにお話をする、という感じに受け取れました。

「その言葉のギャップにある沈黙に耳を傾けるように」とOshoは語り、私たちは、彼の言葉にある静寂のなかで瞑想するために彼の言葉に耳を傾けていた感じでした。

そして彼の語りや、質問に答える彼の応答は、ウィットとユーモアにあふれ、いつもそこに笑いは絶えませんでした。