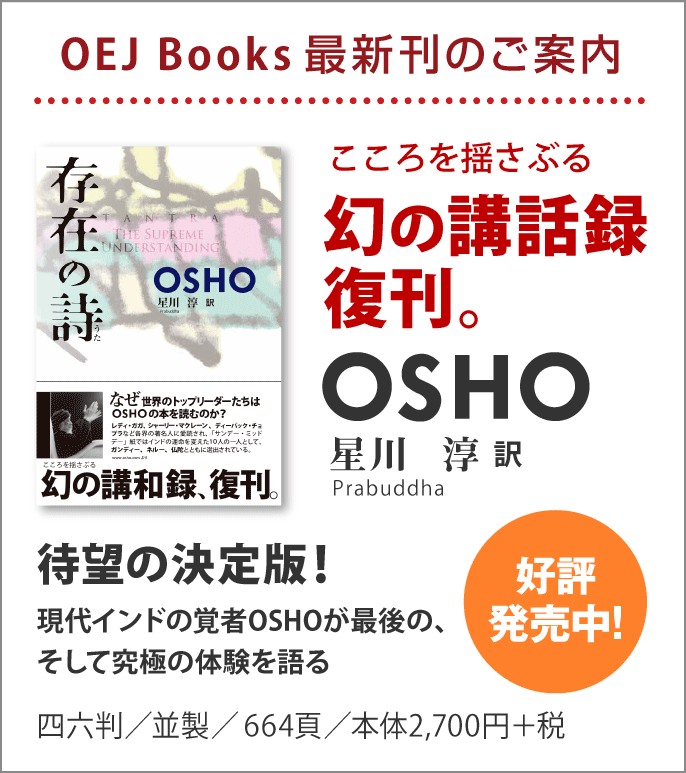

この「存在の詩」のブックデザインを手がけてくれたのはカラススーパースタジオの佐藤純 さんです。

この本に限らず、これまでのめるくまーるで出版されていた「存在の詩」のカバーデザインを手がけていたのも、彼です。

今回はOshoの絵を使ったデザインで仕上げてくれました。

「存在の流れとともにあること」という、この本のタイトルに沿ったイメージのOshoの絵をベースに選んでくれています。

Oshoはその本や講話では600冊を軽く超える本が30カ国以上の国々で出版され、世界的に有名ですが、画家としての側面はあまり知られていません。

Oshoは読書家としても有名で、彼の読んだ何万冊といういう蔵書は図書館になっていますが、その彼が読んだ本のすべてには彼の署名が書かれています。

その署名が、あるとき、色が塗られ、読んだ本の表紙の裏などの空白に絵が描かれているものが発見されました。

その絵があまりにも美しいので、それをシルクスクリーン版画として世に出したい、とOshoに提案したところ、その承認を得て企画されたのがOshoの版画シリーズです。http://oshoart.com/JpnGallery/about_osho/

私はこのOshoの版画のワークに携わるという幸運に恵まれたおかげで、そのOshoの蔵書のある図書館にいりびたるという恩恵に預かりました。

毎日毎日Oshoの居所のすぐ隣にある、静かでクーラーの効いた図書室で、Oshoが手にした本を手に取って、その蔵書の本の中に描かれているOshoの絵を眺めて過ごす至福の時間を過ごしました。

驚いたことに、その絵の描かれた本というのは何百冊もあるのです。

おそらく図書室の中でもそのガラス戸棚のある部屋は、とりわけ絵が描かれてある本を集めてあったのだと思いますが、何百冊という、私が手に取った本のすべてには、署名に色が施されていたり、絵が描かれていたりしたのです。

これだけの本を読みながら、さらにその本の中に絵を描くという時間が一体どこにあったのかと思うほどです。

それはともかく、シルクスクリーン制作のために、そこで選んだ絵のある本は、日本に持ち帰ります。

Oshoの絵のシルクスクリーンはすべて、アンディ・ウォーホルの版画を日本で手がけた石田了一さんの手によるものです。

「和尚アートユニティ」という社名は、このOsho Art のプロジェクトを手がけたことに由来しています。

その絵にはOshoの香り、瞑想の波動があって、Oshoはそれを「客観芸術」と呼んでいます。

ピカソにしろ、ゴッホにしろ、ルノワールにしろ、ほとんどの絵はその画家の主観をなんらかの形で表現したものです。

これに対して、タージマハールや仏像や禅画などは、それを見るものを瞑想へと誘う波動(バイブレーション)があります。

それを主観芸術に対するものとして「客観芸術」と呼ばれています。

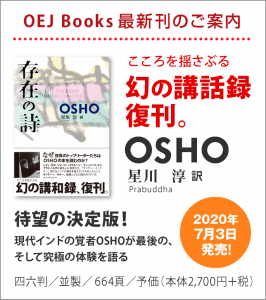

Junさんが撮影したこの写真にはOshoの「存在の詩」の本とともにOshoの帽子とOshoマーブルが置かれてあります。

Oshoの帽子はOshoが講話をするとこにかぶっていたグレーの帽子。

これはほぼ毎回、講話のたびに衣装も帽子も変わります。

そしてOshoはそれらを弟子に分け与えてしまうのです。

Junさんは長年Oshoの本などのデザインなどに関わっていたこともあって、それをOshoからギフトとしてもらったのでしょう。

そしてOshoマーブルというのは、Oshoの寝室の部屋の壁に使われていたマーブルで、この写真の中では、グレーのOshoの帽子が置かれている、黒と白と肌色のような石の破片です。

悟った人のまわりには、その悟った人の波動(雰囲気のようなもの)があります。

その悟った人がいるところの周辺数百メートルには、その波動が満ちていて、「ブッダフィールド」と呼ばれています。

よく仏陀の足跡をめぐる巡礼の旅というのがありますが、それなども仏陀がかつて存在した場所には、その波動がまだ残っていると考えられているからでしょう。

その波濤(バイブレーション)を感じ、その仏陀のことを少しでも感じたいという願いがあるのでしょう。

それと同じで、Oshoが長年存在していたOsho国際瞑想リゾートにもそのバイブレーションはありますし、ましてやそのOshoが長年居住していた部屋にあったマーブルには、そのOshoのバイブレーションがしみ込んでいると思われています。

マーブル(大理石)というのはとりわけ、そのようなバイブレーションが染み込みやすく、そのバイブレーションを保持するとインドでは言われています。

OshoマーブルにはそのOshoの波動がしみ込んでいるというので、そのOshoの部屋にあった大理石の破片は、それを手にすることができた人は、それを大事にしています。

Oshoが肉体を離れた後、Oshoの希望により、彼が居住した部屋を改修することになり、その工事の前に、その部屋が公開されたことがあります。

その日は、博物館の展示品を見るかのように、長い行列ができて、その部屋の前を通り過ぎながら、そのOshoが居住していた、ベッドがひとつと、ちょっとした家具が置いてあるだけのシンプルな部屋の前を通り過ぎるのですが、そのときとても驚くべき体験がありました。

というのは、その部屋の前を通り過ぎようとしたとき、突然手に触れることができるほどの濃密な沈黙を感じたのです。

まったく思いもよらないことだったので、衝撃を受けたのを今でも鮮明に覚えています。

まさか、「沈黙」というようなものが手に触れられるほどのものだとは想像だにしないことだったからです。

そんなOshoのバイブレーションがしみ込んだマーブル。それがOshoマーブルです。

なぜそんなことをここで詳しく書いているかというと、実はそのOshoマーブルの波動がこの「存在の詩」の本にも使われているからです。

この「存在の詩」の装丁ができあがってきたとき、それを見て「さすがJunちゃん、やるな」って思いました。そのOshoマーブルがこの本の中に見事に使われていたのです。

その本を手に取った人は、わかる人にはわかるでしょう。

このマーブルの写真を見た上で、その本を手に取ってみてください。そのことがわかるでしょう。

この「存在の詩」の本にはそんなOshoのすべてが込められて作られています。

この本を作るにあたって、それに関わった人たちの思いや熱量、そしてこの本の分厚さに象徴されるOshoの「存在」感。

そしてOshoの絵に象徴されるOshoのオーラとバイブレーション。

この本はOshoの言葉だけではなく、Oshoのすべてをこの本に詰め込んでいます。

この「存在の詩」という日本語のタイトルは、この本の内容をひとことで言い表した珠玉の言葉です。彼の本のなかでも、ある特別な波動を持っています。

「存在」という、語ることができないものについて語るという、世にも稀なる本です。

このマハームドラーの詩(うた)というのはティロパというたぐい稀なるマスターが、その教えを聞く準備ができたただひとりの弟子ナロパにむけて話されたものです。

この本の翻訳者、星川淳さんがその前書きで書いているように、このマハームドラーの詩(うた)は「これまで一般には手の届かなかったチベット密教の奥義」とされていたものです。

このような部外秘の伝承が明かされるときというのは「人類全体がその知恵を必要とするほど危機が深まっているため」だと言われます。

この本は、予定よりも1年ほど遅れて、やっと出版されることになりました。

実は4月に出版する予定が、ちょうど緊急事態宣言が出され、東京の主な書店も自粛してしまったので、さらに3ヶ月遅らせて出版することになりました。

まさにこの世界全体が危機に陥っているという、この時期において出版されることになったのも、ある意味、人類全体がこの知恵を必要とされている時代だからなのかもしれません。

ものごとには偶然はないといいます。

「なぜ世界のトップリーダーたちはOshoの本を読むのか?」

それは先が見えない、その先を読む必要があるからです。

このコロナの事態で一寸先が見えなくなっているこの時代だからこそ、必要とされている知恵がこの本にはつまってます。

https://oejbooks.com/news/sonzaino-uta/

ぜひ手に取っていただければと思います。